Les études des effets de l’hypnose sur le cerveau essaient de répondre aux interrogations sur la modification du fonctionnement cérébral. Il existe 5 formes physiologiques de la conscience ; elles proviennent des 5 sens. Aujourd’hui, seule la conscience visuelle a été étudiée grâce aux travaux de Stanislas Dehaene. La transe hypnotique (c’est un mode de fonctionnement qui s’appuie sur des niveaux conscients et inconscients) commence à être étudiée. Jusqu’à présent les modélisations étaient peu adaptées au cerveau humain.

Il existe 3 fonctionnements du cerveau pendant l’hypnose : lors de phénomènes douloureux , lors d’une remémoration d’un souvenir agréable et lors d’une modification des perceptions : couleurs, sons…

e

-

Modulation des perceptions sous hypnose :

La perception des sons est possible sous hypnose. L’activation cérébrale (cortex cingulaire antérieur) est la même quand une personne écoute de la musique ou quand il se la rappelle sous hypnose, contrairement à ce qui se passe en situation d’éveil simple.

La perception des couleurs sous hypnose est aussi possible. Une expérience a été menée pour observer la différence entre la perception sous hypnose et en état d’éveil. Cette expérience consiste à faire regarder un panneau composé de couleurs à différentes personnes. La perception en éveil normal active des régions distinctes du lobe occipital. Si l’on demande au sujet d’imaginer que le panneau coloré est gris les zones de perception de la couleur restent actives alors que sous hypnose ce n’est plus le cas.

Synesthésies

Existe-t-il des personnes plus hypnotisables que d’autres ? Toutes les personnes peuvent se faire hypnotiser mais certaines sont plus reticentes que d’autres. Elles se laissent donc moins faire.

Une étude est réalisée sur 3 types de personnes (les personnes faciles, difficiles, très difficiles à hypnotiser) pour trouver des spécificités au niveau du cerveau lors de l’hypnose. Elle montrerait chez les personnes facilement hypnotisables que la substance blanche qui fait communiquer les deux hémisphères, serait plus épaisse chez ces personnes.

La motricité

Il s’agit d’étudier les mouvements produits spontanément sous hypnose ; parfois ces mouvements sont spectaculaires. Pour cela l'auto-hypnose a d’abord été apprise par les étudiants en médecine de deuxième année. Ensuite on leur fait faire le mouvement.

Premier protocole.

Peut-on modifier la voie cortico-spinale lors de la simulation avec le processus hypnotique ?

Si on stimule (le cortex moteur primaire) avec un petit champ magnétique intense et bref, une contraction réflexe du membre se produit de l’autre côté (puisque la motricité est croisée au niveau des hémisphères et de la partie du corps qui bouge). En fait, on voulait tester la fin du mouvement, lorsque l’ordre est déjà lancé.

L’hypnose pouvait-elle agir entre la zone motrice et l’action musculaire ?

Pour cela on stimulait directement cette zone là, soit un ou deux neurones. On utilise des petites sondes en plastique posées sur le crâne. Elles servent aussi pour les patients atteints de dépression grave ou de troubles obsessionnels compulsifs… Le sujet porte un corset de paraplégique pour éviter tout mouvement parasite et s’assurer que seul son bras bouge. Avec un électromyogramme on enregistre les contractions du muscle. On pose une sonde en plastique sur l’hémisphère opposé ; si vous regardez bien il y a un petit tressaillement à chaque impulsion, et on regarde si avec une suggestion de lévitation du bras sous hypnose il y a une modification du mouvement. C’est assez angoissant de sentir son corps bouger alors que vous ne contrôlez rien mais pas sous hypnose. 5 sujets ont fait cette expérience : il n’y a pas de modification du seuil de réponse électromyographique. La voie cortico-spinale de la motricité n’est pas modifiée par l’hypnose. Il faut chercher ailleurs la modification de la motricité sous hypnose. En revanche, on sait que le réflexe de nociception au niveau médullaire est modifié par l’hypnose : un sujet sous hypnose va retirer moins vite sa main quand il se brûle ou se pique.

Deuxième protocole à l’aide de l’IRM fonctionnel. On apprend aux sujets à faire

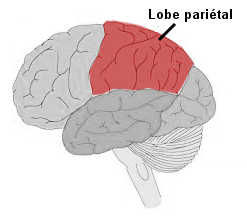

un mouvement sous hypnose. Ils font aussi ce mouvement sans hypnose. Les suggestions étaient faites avant les séquences. Les sujets ont un casque sur les oreilles car l’IRM fait un bruit terrible et on leur parle dans le casque entre les séquences pour entretenir la transe hypnotique. L’étude a porté sur 10 sujets, mais 6 protocoles seulement ont été validés car l’IRM est sensible aux mouvements : normalement il ne faut pas bouger du tout pour ne pas en perturber le fonctionnement. Or, dans cette situation expérimentale les sujets devaient faire des mouvements au niveau des bras et bien sur il y a eu pour certains des oscillations au niveau de la tête et du reste du corps. Sans hypnose l’activation corticale des aires motrices est normale. En revanche, sous hypnose il y a une activation spécifique un peu différente des zones cérébrales suivantes : cervelet en bas face postérieure, lobe pariétal droit, activation du cortex cingulaire antérieur surtout à droite, et activation du lobe temporal. L’étude de la motricité pendant l’hypnose n’est pas une idée nouvelle : J-M Charcot avait décrit 17 maladies et syndromes avant de s’intéresser à l’hystérie et à l’hypnose en 1872. Il pensait que l’hypnose était le symptôme de cette maladie. Il est le premier à avoir examiné les patients, fait des autopsies et établit la présence d’altérations. Il s’est intéressé aux localisations motrices du cortex cérébral chez l’homme (1879). Il utilisait une hypnose très directive avec des suggestions directes. En 1885, Richet et Charcot publient un cas clinique de suggestion hypnotique de paralysie. Il faudra attendre 2004 pour obtenir des études plus récentes.

-

La suggestion de mouvements et l’entraînement musculaires :

Une équipe anglaise a etudie la motricité sous hypnose. Ils ont trouvé les mêmes zones d’activite cérébrales : lobe pariétal et du cervelet.

Angela Sirigu, chercheur en neurosciences à Lyon, s’est intéressée aux patients qui devaient être opérés d’une tumeur cérébrale (2009). Elle a réalisé des stimulations électriques directes de certaines zones cérébrales pariétales. Un volet de la boîte crânienne ayant été retiré des électrodes sont posées les sujets étant conscients indiquent ce qu’ils ressentent lors des stimulations électriques des zones cérébrales. Ainsi les parties les plus importantes des zones cérébrales motrices sont repérées pour enlever au mieux la tumeur. Avec ces stimulations directes des zones pariétales certains patients ont ressenti une forte envie de bouger, un autre a eu l’impression d’avoir parlé, s’inquiétant de ce qu’il avait pu dire, alors qu’il n’avait rien dit, ni même bougé les lèvres. Il en a seulement eu l’illusion. Il n’était évidemment pas possible de tout stimuler un tout petit volet osseux étant ouvert.

Il obtient des résultats montrant pour ces trois situations des activites différentes du cerveau. Pendant la paralysie hypnotique apparaît une activité cérébrale spécifique correspondant à un réseau neuronal distinct de celui la simulation. Les patients sont dans un état d’hyper contrôle, les zones qui contrôlent le mouvement sont suractivées contrairement à ce qui se passe chez les sujets simulateur. Cela s’oppose à l’image populaire de l’hypnose où le sujet hypnotisé est sous contrôle de l’hypnotiseur. Malgré les suggestions de paralysie, l’activité liée aux intentions motrices est préservée et la volonté d’agir n’est pas inhibée : les zones qui contrôlent le mouvement restent activées contrairement aux simulateurs. Loin de stopper les processus de contrôle l’hypnose les active. Pendant l’hypnose les régions du cerveau communiquent différemment entre elles en faisant appel à des zones liées à la représentation de soi et à l’imagination. C’est ce que disaient déjà Puységur, Braid, Charcot, Bernheim, Faria : l’hypnothérapeute n’y est pour rien, c’est le sujet qui fait tout le travail. Il n’y a pas d’inhibition directe du cortex moteur par les ordres de l’hypnotiseur mais plutôt un changement d’activité du lobe frontal et du lobe pariétal. Patrick Vuilleumier (2009) s’est intéressé à l’hystérie tentant d’expliquer le fonctionnement cérébral pendant la paralysie hystérique. Il montre qu’il y a des vrais troubles du fonctionnement cérébral avec des connections différentes. C’est une vraie maladie qui empêche les gens de bouger, elle est bien différente de la simulation.

Le langage Elvira Lang à Boston, outre la radiologie, mène des recherches en linguistique médicale. Elle a publié dans la revue « Pain » (2005) une étude montrant que les mots peuvent blesser les patients. Elle a filmé les interventions de son équipe auprès des patient et noté le niveau de douleur pendant l’intervention. Elle montre qu’il y a un effet nocebo du langage empathique, des expressions telles que : « ne bougez pas », « vous n’allez pas avoir mal », « restez tranquilles » ont l’effet inverse à celui escompté, augmentant douleur et anxiété. Sa dernière publication porte sur les effets bénéfiques de l’hypnose et s’intitule : « Effet adverse de l’attention empathique pendant le traitement percutané des tumeurs. Etre gentil n’est pas suffisant ». Le recours à l’hypnose consisterait alors pour les soignants à faire l’apprentissage d’une technique de communication avec les patients complètement différente de l’empathie. L’empathie c’est : je vous prends la main, je viens pleurer avec vous et cela aggrave l’angoisse et la douleur du patient.

-

Phénomènes douloureux:

La douleur peut être perçue à différents niveaux. Trois composantes peuvent être identifiées : sensorielle, affective, cognitive. Elles correspondent à trois zones différentes du cerveau.

- La composante sensorielle permet l’identification de la douleur avec l’insula et le cortex.

- La composante affective émotionnelle exprime l’inconfort chez une personne. Cette fonction s’effectue grâce au cortex cingulaire antérieur. Enfin,

- La composante cognitive interprète la douleur afin de modifier le comportement, exemple retirer sa main de la flamme ; ce rôle est rempli par le cortex préfrontal et pré-moteur.

Pour reduire la douleur, les anesthésistes ont recours à l’hypnose au bloc opératoire. L’hypnose diminue la sensation de douleur de 50% .

Enfin, contrairement aux médicaments, l’hypnose n’a pas d’effets secondaires et permet de récupérer plus facilement des opérations. Pierre Rainville découvre en 1997 qu’il est possible de diminuer l’intensité de la douleur. L'hypnose entraîne une diminution d’activation de la zone S1 cortex somatosensoriel, modulant aussi une diminution du désagrément de la douleur par la baisse d’activation du cortex cingulaire antérieur (zone profonde du lobe frontal). Le contrôle sous hypnose de la douleur en temps réel est observable avec l’IRM. Il est demandé à un sujet sain d’imaginer que sa douleur correspond à une flamme, puis d’en diminuer la puissance. La baisse de cette flamme se traduit par la diminution de la zone d’activation cérébrale. Les sujets sains ou douloureux chroniques arrivent très vite à contrôler le phénomène douloureux en diminuant la flamme.

-

Remémoration d’un souvenir agréable sous hypnose

Se remémorer un souvenir sous hypnose est très différent de se remémorer un souvenir à l’état de veille. Les activités au niveau du cerveau sont différentes de celles de l’état de veille, entre autres les zones du cortex cingulaire postérieur. Cette différence d’activite expliquerait que la personne sur laquelle on pratique l’hypnose a l’impression de vivre le souvenir plutôt que de se le remémorer (travaux de Marie-Élisabeth Faymonville et Steven Laureys).

Cette expérience conduit aux conclusions suivantes : la conscience du mouvement dépend du lobe pariétal au cœur d’un circuit de planification de l’action. La stimulation artificielle du lobe pariétal suscite des intentions motrices ainsi que l’illusion d’accomplir le mouvement. Si avec l’hypnose il n’est pas possible de modifier la motricité cortico-spinale, la voie terminale du mouvement, il semble qu’un réseau spécifique temporo-pariéto-cérebelleux soit activé lors des mouvements accomplis sous hypnose. Cela pourrait aboutir à des applications facilitant la rééducation des patients tétra/paraplégiques. En matière de mouvements involontaires, l’hypnose pourrait s’avérer un outil intéressant pour comprendre : l’hystérie, les mouvements et les danses particuliers de chamanes, oracles en d’Asie mais aussi les pseudos crises d’épilepsie d’enfants. Parmi les enfants dont l’épilepsie est classée résistante au traitement médicamenteux, certains ont en fait des crises de mouvements anormaux qui n’ont rien à voir avec l’épilepsie. Une étude récente (2008) d’un neuropédiatre américain de Standford a montré que l’hypnose peut produire ces pseudos-crises d’épilepsie et également les stopper.

L’hypnose est aussi intéressante en matière de schizophrénie, car les schizophrènes sont des personnes qui perdent le controle de leur mouvement avec l’impression d’être contrôlé par quelqu’un d’autre, de n’être plus responsable de leurs actes.

Patrick Vuilleumier (2001) professeur de neurologie a étudié la paralysie hypnotique de la main gauche en IRM fonctionnel à partir de trois situations sur une population d’étudiants :

-

paralysie simulée c’est a dire que les personnes font semblant

-

paralysie hypnotique

-

état normal.